オーディオ&ビジュアル評論家麻倉怜士が、注目機器やジャンルについて語る連載「麻倉怜士の新デジタル時評」。今回は、最近相次いで起こったオーディオの革新について、「DAC」「Auro-3Dの新展開」「本命アクティブスピーカー」の3つを紹介する。

工場火災から失地回復、決め手は「アナログ的」高音質DAC

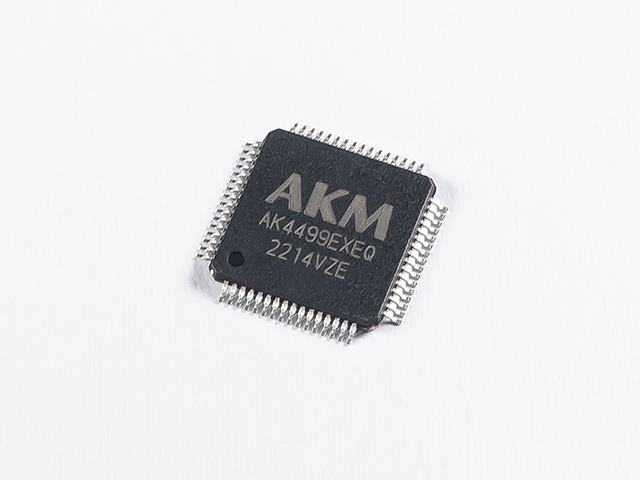

最初に紹介するのはDACの最新事情だ。これまでオーディオ用DACはESS Technologyと旭化成エレクトロニクス(AKM)の2大勢力が覇を競いあい、どちらかといえばAKMを採用するオーディオメーカーが多かった。しかし、2020年に宮崎県にあるAKMの半導体工場が火災にあい、各社への供給が停止。供給不足の観点からESSのDACに乗り換えるメーカーが急増した。この動きは世界的なものとなり、AKMに大きな打撃を与えた。その失地回復を目指し、市場に初投入したのがセパレートDAC「AK4499EX」だ。

旭化成エレクトロニクス「AK4499EX」

当時、AKMが抱えていた問題は2つ。1つは、供給不足により離れてしまったオーディオメーカーをどう取り戻すか。もう1つはオーディオメーカーが自社製のDACを開発し、使い始めていることだった。自社製DACのメリットは、音作りにおいて自社の方向を出しやすく、メーカーごとの個性が容易に作れる点にある。これにより一部のハイエンドオーディオメーカーでは汎用のDAC離れが進行していた。

AKMが対抗策として考えたのが「圧倒的に音がいいDACを作る」ことだ。メーカーの自社DACは個別の部品を組み合わせるため、一見すると作りやすい。しかし部品ごとの品質管理や同一性の確保が難しい。ここが、長く汎用性DACの開発、製造に取り組んできたAKMの強みになる。

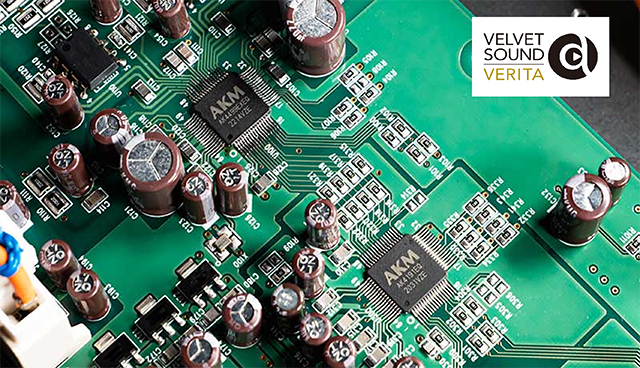

徹底的に品質管理されたAKMのDACはこれまでも特性的には素晴らしかったが、でもオーディオは数値だけでは決まらない。いくら数値が良くても、イコール音が良いことにはならない。どうしたら音の良さを極められるか。そこでAKMがとったのがアナログ的手法であった。AKMではDACの高音質化に2008年頃から取り組み、その成果として2010年代後半から採用が増えてきた。2014年頃からは「VELVET SOUND (ベルベットサウンド)」ブランドとして高音質DACを展開していた。

今回のAK4499EXは、VELVET SOUNDの中でもフラッグシップ名「VERITA」を冠するハイエンドDACだ。デジタル部とアナログ部を分けた、2チップ構成が最大の特長だ。デジタルフィルターとΔΣ(デルタシグマ)モジュレーターのデジタル処理は、すでに2020年3月に発表されている「AK4191」を採用、アナログ部がAK4499EXという2チップ構成のソリューションにした。

こだわりはふたつ。ひとつが電子の流れだ。これまで直角に電子を流していた部分を、陸上競技場のトラックのようななめらかなカーブを描く形に変更した。直角にしていた理由は、小さなエリア内でのレイアウトとして最も合理的だったからだが、電子の流れにとっては、角でストレスが掛かり、プラスには作用していなかった。

言われてみると、真空管アンプの配線はエッジを描かず、滑らかな空中配線が用いられている。AKMは、これをDAC内のパターンに応用。これまで誰もが良い配線の仕方だと知りながら、しかしDACに使用することは誰も考えなかった。「もともと評価ボードで、そうしたやり方を採ると音が変わることはわかっていた。それをLSIの中でやってみよう、と」(AKM・オーディオマイスターの佐藤友則氏)。回路ループを可能な限り短くし、滑らかなパターンに替えると、音もそれまで尖っていたのが、格段に滑らかになったのである。もうひとつはデジタル部とアナログ部での共通インピーダンスを止めたこと。これまでは一体だったので、電源は共通だったが、セパレートにしたことで、電源が個別になり、インピーダンスも分離された。

でも製造はどうするか。工場は燃えてしまい、もはや、ない。他社工場に頼らざるを得ないが、ここで製造に起因する問題を最小化させる手法のDWA(データ・ウェイティッド・アベレージ)Routing Technologyを開発して、対処した。

2つに分けたことの御利益は? 開発者の高音質オーディオ製品開発 リードエキスパートの中元聖子氏は、「これまでの1チップソリューションでは、ノイズが増えるのでデジタル部は大きくしたくない、でも処理量は上げたいというジレンマが常にあった。そこから解放されたことが大きい。分けることで、デジタルは思う存分、リッチに処理でき、アナログ部も分離されたことで、デジタルのノイズから完全に解放された。これまで溜まりに溜まっていた不満が10年越しでやっと解消された」。

AKM・オーディオマイスターの佐藤友則氏(左)と高音質オーディオ製品開発 リードエキスパートの中元聖子氏(右)

デジタル部の数値はどうなったか。以前の製品に比して、S/Nは134dBから135dBとあまり変わらないが、そのダイナミックレンジが100dBから150dBに圧倒的に拡大した。デジタル語長も32ビットから64ビットに伸長。まさにデジタル部に豊潤なリソースを与えた成果であった。アナログ部も、インピーダンスを下げ、通路のエッジを丸くし、電子の流れをスムーズにした。

AK4499EXの音を評価ボードで聴いた。まず音の情報量の豊富さに驚いた。低音から高音までのバランスの良さ。弾力的で自然な質感の低音、厚みと密度感があるクセのない中域、そして柔らかく繊細な高域。こんなに明晰で、明確で、高解像度で……とオーディオ的な用語で語るより、こんなに自然で、気持のよい音楽的な音が聴けるのか!と語った方が正確かもしれない。

粒子感が緻密で細かく、音の一粒一粒がエネルギッシュに描かれる。カッチリと締まった中にも、しなやかな輝きがあった。特に優れるのが微小信号の再現性。演奏者の直接発する音はもちろんのこと、それが演奏会場に音の粒子となって飛び散り、互いに交差し、キラキラと光輝く様子が、まさに手にとるようにわかった。音像のイメージも明確だ。

AK4499EXの“EX”とは“Exceed”を意味する。まさに従来の、そして業界レベルをはるかに「超越」したクオリティである。私は、素晴らしい出来栄えに、このDACを「フェニックス」と名付けた。これは、ベネチアの歌劇場「フェニーチェ劇場」になぞらえたもの。フェニーチェ劇場は複数回火事により被災しているが、その都度不死鳥のように再建されたという歴史を持つ。ヨーロッパでも私が好きな劇場のひとつだ。コンパクトで上質なのである。フェニックスAK4499EXは、火災からのAKM復活の象徴である。

オーディオはデジタル化においてDACの重要性が増している。音の川上部分であるDACを飽くなき探究心を持って、最高品質に仕上げたAKMを讃えたい。

評価ボードに搭載された「AK4499EX」

知る人ぞ知る空間オーディオ「Auro-3D」の見事な方向転換

ドルビーアトモス、DTS:Xに続く空間オーディオとして注目されるAuro-3Dが、ストリーミング進出いう新たなチャレンジを始めた。Auro-3Dは第3の空間オーディオとの言われ方もするが、その歴史は古く、「イマーシブ」と名付けたのはAuro-3Dが嚆矢である。ドルビーアトモスなどがハイトスピーカーをフロントスピーカーから30度ずらして設置するのに対し、 Auro-3Dはスピーカーの直線上にハイトスピーカーを置き、自然に上下スピーカーがつながる構成を採用するなど、立体音響の開発には長い歴史があり、その空間クオリティの高さには定評がある。

ただ、立体音響へのこだわりや高音質を追い求める姿勢から、ドルビーアトモスのような一般的なフォーマットとはならず、一部のオーディオファンなどから熱烈に支持されるものになっいた。

知る人ぞ知るというステイタスにあった Auro-3Dに転機が訪れたのは2022年。Auro Technologies N.V.が保有していたすべての資産、社員、技術の権利が、ベルギーの投資会社Saffelberg Investment groupへと引き継がれた。

その後、新会社NEWAUROB.V.が、新たな会社として事業をスタート。1月に開催されたCES2023では、ストリーミングとスマートフォンの世界に参入することを明らかにし、ハイエンドなAVセンターにのみ採用されていた高級路線から積極的にアプリケーション を拡げる展開に出た。

従来、 Auro-3Dは、音楽パッケージを中心に展開していたが、これからの主軸となる配信ストリーミングのエンコードに進出する。サンフランシスコのStreamsoft社の音楽ストリーミングプラットフォーム「アーティストコネクション」がAuro-3Dをサポート。アプリをダウンロードすれば使用でき、 Auro-3Dのハイレゾ、イマーシブサウンドのコンテンツをスマートフォンやサウンド、テレビ、もちろんAVセンターにも届ける。

このように今までのAVセンターをメインとした展開から、スマートフォン、テレビ、サウンドバーなど、今、必要とされるプラットフォームに対して積極的に取り組む姿勢を明らかにした。これは Auro-3Dにとって、大きなの転換点になるだろう。

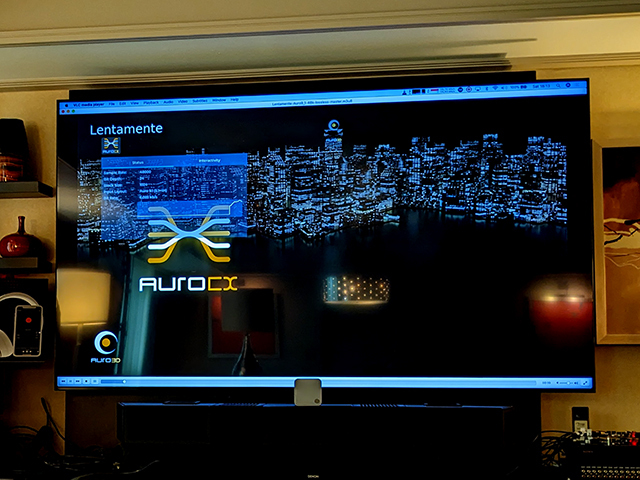

もう1つのチャレンジは、新たなコーデック「 AuroCX」の登場だ。 Auroは音質面で優れるが、実はニアロスレス対応で、完全なロスレス対応ではなかった。完全ロスレスに対応した AuroCXは、ストリーミングでの用途も考慮し、可変ビットレートを採用。帯域に応じて最良のクオリティでの伝送を可能にする。

「AuroCX」

速い速度から「ロスレス」「ロスレスPPC」「ニアロスレス」「パーセプチュアル」「ロッシー」とモードの選択を実現。パーセプチュアルでもロスレスとの違いが大変少ない。

またMPEG-Hなどで採用されている「インタラクティブオーディオ」をサポートしたことで、サッカー中継でアナウンスの声だけを消す、などの使い方もできるようになった。

私自身、最も期待しているのは Auro-3D対応のサウンドバーの登場だ。日本のオーディオメーカーの採用も検討されているという新しい展開が待ち遠しくて仕方ない。

「音が悪い」を覆す、本当に聴かせる3つのアクティブスピーカー

3つ目として紹介したいのは、新世代アクティブスピーカーの登場だ。アクティブスピーカーとデジタルオーディオプレーヤーを組み合わせて、デスクトップで音楽を楽しむスタイルが一般的となり、数多くのアクティブスピーカーが登場している。しかし、優れた音質で再生できるものは限られていた。その流れが変わり、最近、音のいいアクティブスピーカーが増えてきた。

その背景には、自宅で音楽を聴く環境の変化がある。イヤホンやヘッドホンで聴くことが当たり前になりつつあるが、自宅では開放的に気持ちよくスピーカーで聴きたいというニーズが高まってきた。このニーズを受け、本格的なアクティブスピーカーが求められるようになった。

その中でも特におすすめしたいのが、英国のオーディオブランドKEFの「LSX II」とAIRPULSE(エアパルス)の「A80」、フィンランドのモニタースピーカーブランドGENELECの「6040R」だ。

KEFのLSX IIは、音質が格段に素晴らしい。クリアな解像感、音進行の速さ、レンジ感の広さと音源、ジャンルを問わず、澄み切った端正で知的な音で再生してくれる。高音質を実現しているのは、KEF技術の代名詞とも言える同軸ユニットの「Uni-Q」だ。

KEF「LSX II」

スピーカーは低域から高域までの全帯域を1本のユニットで賄うのが理想的だが、現実には大きなユニットのウーファーで低域、小さなユニットのトゥイーターで高域と、分割発音しなければならず、複数のユニットが必要のため、音源位置が拡がってしまうというデメリットがあった。

同一軸上にトゥイーターとウーファーを配置するUni-Qは、見た目は1本のユニットになるため、点音源再生による広い音場再生、聴取位置の拡大、正確な位相特性を実現する。KEFはエントリーからハイエンドモデルまで、すべてのスピーカーにこのUni-Qを採用しており、KEFスピーカーが抜群の音質を響かせるのは、Uni-Qの賜物。

スピーカーの前面はサテン仕上げのマット加工で、四方にファブリック地を採用したデザインも大変美しい。

エアパルス「A80」は」、この市場においてはレアケースとも呼べる高音質アクティブスピーカーだ。特に感心したのは低音感。非常にリッチでスケールが大きい。安定した大地の上にベース、ドラム、ボーカルなどが広がるイメージで、特にドラムやピアノ、ベースの低音はしっかりとしており、その上に乗るボーカルも素晴らしい。

AIRPULSE「A80」

サウンド設計を手掛けたのは、米国や英国の有名スピーカーブランドの設計者を務めたフィル・ジョーンズ氏。音的にはモニタースピーカー的な仕上がりで、音源が持つキャラクターをそのまま素直に出す、ナチュラルな再生音だ。

アクティブスピーカーの多くは、音にキャラクターを持たせようとするあまり、癖が残ってしまうケースが多いように感じるが、A80はその逆。癖が少なく、音源が持つ情報性をナチュラルに引き出すところがとても良い。ライバルが多いアクティブスピーカー市場において、圧倒的に音が良かったことがヒットにつながった。

GENELECの6040Rは、世界の録音スタジオのスタンダードとも言われるモニタースピーカーメーカーGENELECの民生用ラインSignatureシリーズの第1弾だ。ベースになっているのは、2001年に発売された「6040A」。アルミニウム筐体で知られるGENELECスピーカーだが、それをはじめて採用した歴史的モデルになる。

GENELEC「6040R」

GENELECは基本的に点音源を採用しているため、音場再現が実に自然だ。こだわった高域の分散性に対し、低域がなめらかに重なり、音が自然に広がる。この自然な音を作り上げているのが、独自の丸いフォルムだ。多くのスピーカーがエッジの立った四角い筐体を採用しているが、6040Rの筐体は丸く滑らか。音を濁す回折現象を減少させ、スムーズに音波が回ることで、自然な音場を再現する。

GENELECスピーカーの大きな特徴の1つは音が素直だということ。これは、キャラクターがあってはいけない、完璧に透明でなければいけないという、モニタースピーカーのあるべき姿を徹底的に追求し、生み出されたもの。もう1つ特筆すべき点は「GLM(Genelec Loudspeaker Manager)」が加わったことだ。

GLMとは部屋の音響特性とスピーカーを適合させる周波数特性補正機能。AVアンプなどに搭載されているので、馴染み深い機能だが、GLMは特に性能が高く、アプリ内で完璧な理想空間を作り出す。

モニタースピーカーだけあり、音源が持つ特徴、性質、コンセプトを途中で不要な加工はせずに、素直な音として再生する。6040Rは、GENELECらしい、非常に高品質なアクティブスピーカーに仕上がっている。今後のGENELECの展開が楽しみだ。

からの記事と詳細 ( 麻倉怜士のデジタル時評--DAC、空間オーディオ、アクティブスピーカーに訪れた3つの革新 - CNET Japan )

https://ift.tt/Dw5jUbG

No comments:

Post a Comment