2022年3月17日

理化学研究所

カリフォルニア大学バークレー校

-量子力学に従うアクティブマターの理論的提案-

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター生体非平衡物理学理研白眉研究チームの足立景亮基礎科学特別研究員、川口喬吾理研白眉研究チームリーダー(開拓研究本部川口生体非平衡物理学理研白眉研究チーム理研白眉研究チームリーダー)、カリフォルニア大学バークレー校の高三和晃博士研究員の国際共同研究チームは、生物の群れのように自ら動く要素の集まりに特有の集団現象が、量子力学[1]に従う世界でも引き起こされるモデルを理論的に提案しました。

本研究成果は、これまで古典力学[2]に従う世界を対象としてきた「アクティブマター[3]」の研究に新しい方向性を示すとともに、新たな量子技術・量子デバイスの開発につながる可能性が期待できます。

鳥や魚の群れは、全体を統率する存在なしに秩序だった集団行動を行うことができます。自ら動く力を持つ要素の集まりはアクティブマターと呼ばれ、個々の動きから特有の集団現象が現れる仕組みの解明が生物学や物理学で進められています。これまでのアクティブマターの研究は古典力学や熱ゆらぎ[2]が支配的な現象に焦点が当てられており、量子力学が支配する世界でも自ら動く力に由来する集団現象が起こり得るのかは明らかにされていませんでした。

今回、国際共同研究チームは、古典的なアクティブマターのモデルを出発点として、自ら動く力を持つ量子力学的な粒子のモデルを理論的に構築し、数値シミュレーションを行いました。その結果、量子力学の世界においても、自ら動く力に起因した秩序状態や凝集状態が現れることが示されました。

本研究は、オンライン科学雑誌『Physical Review Research』(3月11日付)に掲載されました。

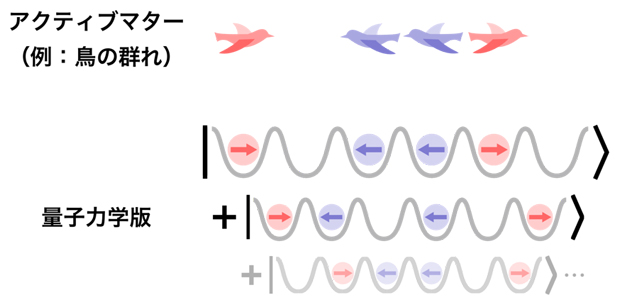

状態の重ね合わせで表現される量子世界のアクティブマターの概念図

背景

自ら動く要素の集まりは「アクティブマター」と呼ばれます。アクティブマターは、空を飛ぶ鳥や水中を泳ぐ魚の群れのように私たちの目で見えるスケールから、べん毛を使って動き回るバクテリアのように顕微鏡でしか見えないマイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)スケールまで、自然界にあまねく存在しています。各要素は局所的に動いているにもかかわらず、群れとして一斉に方向転換できるなど、秩序だった集団運動が生みだされるアクティブマターの性質は生物学的にも物理学的にも興味深い研究対象として注目されています。

近年では、粒子表面の化学的性質を制御して自ら動く力を持たせた人工粒子を用いたり、蛍光タンパク質の遺伝子を導入して観察しやすくした培養細胞を用いたりすることで、アクティブマターの物理的性質を定量的に調べることが可能になっています。外から力を加えない限り動かない物質とは対照的に、アクティブマターは自ら動く力に起因して、常に非平衡状態[4]にあることが特徴的です。

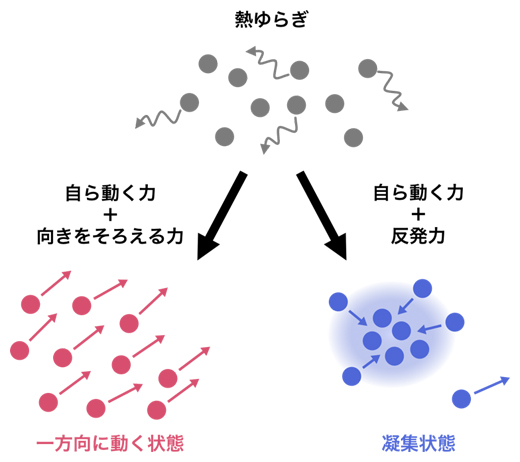

また、アクティブマターの性質を理論的に調べる研究も盛んに行われています。例えば、粒子集団の理論モデルを用いて、自ら動く力や粒子の間に働く力が強くなると、粒子がばらばらに動き回る状態から粒子が向きをそろえて一方向に動く状態や粒子が自発的に寄り集まる凝集状態へと変化することが明らかにされてきました(図1)。このような集団状態の変化は相転移[5]と呼ばれ、特に一方向に動く状態への相転移は「フロッキング転移[6]」、凝集状態への相転移は「モティリティ誘起相分離[6]」と呼ばれます。

図1 アクティブマターの代表的な相転移

熱ゆらぎで運動する多粒子系(上)に自ら動く力と向きをそろえる力が加わると、フロッキング転移によって集団として一方向に動く状態(左下)が現れる。向きをそろえる力の代わりに反発力が加わると、モティリティ誘起相分離によって凝集状態(右下)が現れる。

これまでのアクティブマターの実験・理論研究が主な対象としてきたのは、私たちの目にも見える古典力学の世界や、通常の顕微鏡下で見える熱ゆらぎのあるスケールの現象(古典系)でした。一方、原子スケールの微視的な現象や絶対零度(-273.15℃)に近い極低温での現象は、量子力学に支配されることが知られています。非平衡状態での量子系で起こる特徴的な相転移は新たな量子技術・量子デバイスの開発につながる可能性があり、理論・実験両方の研究者から注目されています。しかし、量子力学が支配する世界(量子系)でも自ら動く力に由来する集団現象が起こり得るのかは明らかにされていませんでした。

そこで国際共同研究チームは、量子系にも自ら動く力やアクティブマターが存在するのかという問いを理論的に考えました。

研究手法と成果

国際共同研究チームは、フロッキング転移やモティリティ誘起相分離といったアクティブマター特有の相転移が量子力学に従う世界でも引き起こせることを理論的に検討しました。

まず、量子系において自ら動く力を考えるために、「行列によって状態変化のルールが決まる」という、量子系と熱ゆらぎの影響下にある古典系の類似点に注目しました。ある条件下の量子系の状態は、ハミルトニアン[1]と呼ばれる行列で記述されます。一方、古典力学や熱ゆらぎに支配される古典系のアクティブマター(古典アクティブマターモデル)を考えると、各状態が現れる確率の時間変化や長時間経過後の状態は、遷移レート行列[7]と呼ばれる行列で記述することができます。そこで、量子系を記述するハミルトニアンとして、古典アクティブマターモデルの遷移レート行列を対応させることで、量子系において自ら動く力を定量化できるのではないかと考えました。

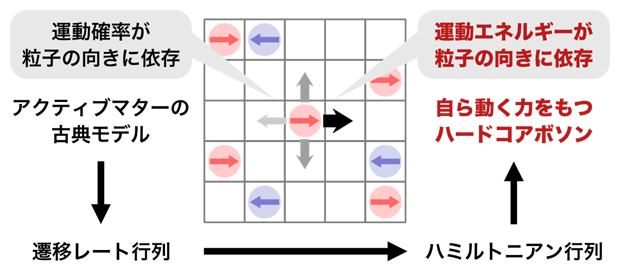

具体的には、出発点とする古典アクティブマターモデルとして、格子上の多粒子が確率的に動き回る気体モデルを考えました(図2左)。このモデルでは、反発力によって各格子点に粒子は一つまでしか入れません。また、各粒子の動きには方向性があり、確率的に向きを反転させます。さらに、粒子がその向きに動く確率の高さが自ら動く力の強さを表します。

上に述べた行列の対応を用いて気体モデルから得られた量子系は、「ハードコアボソン[8]」と呼ばれる量子力学に従う粒子の集団になることが分かりました(図2右)。このハードコアボソンは向きを持ち、自ら動く力はハードコアボソンが向きに応じて異なる運動エネルギーを持つこととして表現されることが分かりました。

図2 アクティブマターの古典モデルと量子モデルの対応

アクティブマターの古典モデルでは、自ら動く力を反映して運動確率が粒子の向きに沿って高くなる(左)。一方、行列の対応によって得られる量子力学に従うハードコアボソンのモデルでは、自ら動く力は粒子が向きに応じて異なる運動エネルギーを持つこととして表現される(右)。

また、ハミルトニアンの行列の形から、量子系における自ら動く力は非平衡な開放系でしか成立しないことが分かりました。つまり、ここで用いた行列の対応によって、古典アクティブマターの特徴である非平衡性が量子系に引き継がれていました。

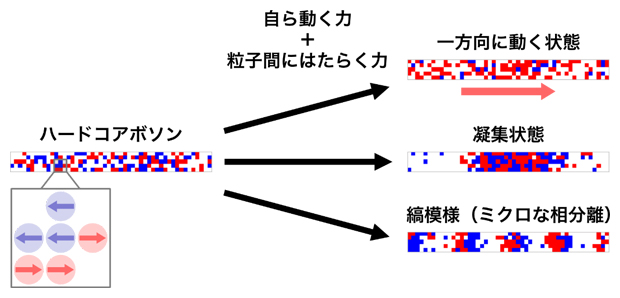

次に、自ら動く力を持つハードコアボソンで、モティリティ誘起相分離やフロッキング転移といった相転移が量子系においても引き起こせるのか調べました。ここでは、量子系の基底状態において、自ら動く力や粒子間に働く力の強さを変えたときの集団状態の変化を数値シミュレーションなどによって調べました。その結果、自ら動く力を強めることで、粒子間に働く力のタイプに応じて一方向に向きをそろえた状態や凝集状態への相転移が起こることが分かりました(図3)。これらの相転移は、古典アクティブマターのフロッキング転移やモティリティ誘起相分離の量子版であると考えられ、量子力学に従う世界でもアクティブマター特有の相転移が引き起こせることが理論的に明らかにされました。

図3 自ら動く力によって引き起こされる量子系の相転移

ハードコアボソン(左)に自ら動く力を加えると、粒子間に働く力のタイプに応じてフロッキング転移やモティリティ誘起相分離に対応した相転移が起きる。その結果、一方向に動く状態(右上段)、凝集状態(右中段)、縞模様(粒子が小さい塊を形成したミクロな相分離)(右下段)など、古典アクティブマターで観察されるパターンが量子の世界でも現れる。

今後の期待

本研究により、量子力学に従う世界でも自ら動く力やそれに起因した相転移が引き起こせることが理論的に示されました。量子系における自ら動く力は非平衡な開放系でのみ存在できることから、この相転移は開放量子系の相転移であり、周囲の環境が影響しない閉じた量子系で起こる相転移とは異なるメカニズムで起こることが特徴的です。近年では、レーザー技術などを使うことで冷却原子気体[9]と呼ばれる極低温の量子系が実現され、さらに、そのような量子系を非平衡状態にした開放量子系も実現されつつあります。今回の理論モデルも、原理的には冷却原子気体の実験で観測され得ると考えられます。

本成果は、これまで古典力学に従う世界での生物個体や細胞などの集団現象を対象としてきたアクティブマターの研究に新しい方向性を示すものです。また、開放量子系における相転移の研究にも新しい知見を与え、新たな量子技術・量子デバイスの開発につながる可能性が期待できます。今後は、自ら動く力を持つ量子系モデルの詳細な検討や拡張を行うことにより、古典アクティブマターとの共通点や相違点のさらなる解明を目指します。

補足説明

- 1.量子力学、ハミルトニアン

量子力学は、物質を構成する電子や陽子といった粒子の微視的な運動を記述する物理法則であり、粒子の状態は状態ベクトルと呼ばれるベクトルで表される。ハミルトニアンは、エネルギーや状態の変化を表す行列である。量子力学が支配する世界では、一般に粒子の位置や速度が確定しておらず、確率的にしか決まらない。 - 2.古典力学、熱ゆらぎ

ニュートンの運動方程式に従う物体の運動を扱う力学を古典力学と呼ぶ。また、運動する物体の空間・時間スケールに比べて、小さくて速い現象の影響を熱ゆらぎと呼ぶ。例えば、水に浮かぶマイクロメートル程度の微粒子の運動は基本的に古典力学に従うが、周囲にある大量の水分子がぶつかることによる影響は熱ゆらぎとして記述される。 - 3.アクティブマター

自ら動く力を持つ要素の集まり。鳥や魚の群れといった生物個体の集団だけではなく、細胞集団や非生物の人工粒子系などに対しても用いられる。 - 4.非平衡状態

巨視的な物理量が時間的に変化せず物理量の流れも存在しない平衡状態に対し、電場などの外場や自ら動く力などの内部機構によって平衡状態が崩れ、物理量が時間的に変化したり流れが存在したりする状態を非平衡状態と呼ぶ。 - 5.相転移

水を冷やすと氷になるなど、温度などの外部パラメータを変えることで系の巨視的な性質が劇的に変化する現象。 - 6.フロッキング転移、モティリティ誘起相分離

「群れること」を指す英単語(flocking)から、一方向に動く動物の群れのような状態への相転移をフロッキング転移と呼ぶ。自発的な運動(motility)により密度の高い領域と低い領域に分離することをモティリティ誘起相分離と呼ぶ。 - 7.遷移レート行列

熱ゆらぎに支配された系の確率的な時間変化を記述する行列。行列要素の値が大きいほど、対応した遷移が起こる確率が高い。 - 8.ハードコアボソン

量子力学に従う粒子は、ボソンまたはフェルミオンに分類される。ハードコアボソンは、同じ場所に二つ以上存在することができないボソンのこと。 - 9.冷却原子気体

レーザーを用いて、多数の原子を冷却・捕捉した系。制御性に優れ、さまざまな量子多体系を実験的に実現できる。

国際共同研究チーム

理化学研究所 生命機能科学研究センター 生体非平衡物理学理研白眉研究チーム

基礎科学特別研究員 足立 景亮(あだち きょうすけ)

(数理創造プログラム 基礎科学特別研究員)

理研白眉研究チームリーダー 川口 喬吾(かわぐち きょうご)

(開拓研究本部 川口生体非平衡物理学理研白眉研究チーム 理研白眉研究チームリーダー)

カリフォルニア大学バークレー校

博士研究員 高三 和晃(たかさん かずあき)

(ローレンス・バークレー国立研究所 博士研究員)

研究支援

本研究は、理化学研究所運営費交付金(理研白眉)で実施し、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金若手研究「接着性培養細胞を用いた非平衡協同現象における普遍性の探索(研究代表者:足立景亮)」「立体流路における神経幹細胞(研究代表者:川口喬吾)」、新学術領域研究(研究領域提案型)「神経幹細胞の回転運動と3次元フローを幾何学的に制御する(研究代表者:川口喬吾)」「クロマチン構造転移の統計物理学(研究代表者:川口喬吾)」「ゆらぎと応答の基本限界から探索する生体分子の設計原理(研究代表者:岡田康志)」、理化学研究所基礎科学特別研究員制度の研究費、米国エネルギー省「Ultrafast Materials Science Program」による支援を受けて行われました。数値シミュレーションは、理化学研究所数理創造プログラムの計算資源の提供を受け、実施しました。

原論文情報

- Kyosuke Adachi, Kazuaki Takasan, and Kyogo Kawaguchi, "Activity-induced phase transition in a quantum many-body system", Physical Review Research, 10.1103/PhysRevResearch.4.013194

発表者

理化学研究所

生命機能科学研究センター 生体非平衡物理学理研白眉研究チーム

基礎科学特別研究員 足立 景亮(あだち きょうすけ)

理研白眉研究チームリーダー 川口 喬吾(かわぐち きょうご)

(開拓研究本部 川口生体非平衡物理学理研白眉研究チーム 理研白眉研究チームリーダー)

カリフォルニア大学バークレー校

博士研究員 高三 和晃(たかさん かずあき)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

お問い合わせフォーム

産業利用に関するお問い合わせ

からの記事と詳細 ( 量子の世界で群れを作る - 理化学研究所 )

https://ift.tt/wM5yQ6R

No comments:

Post a Comment